|

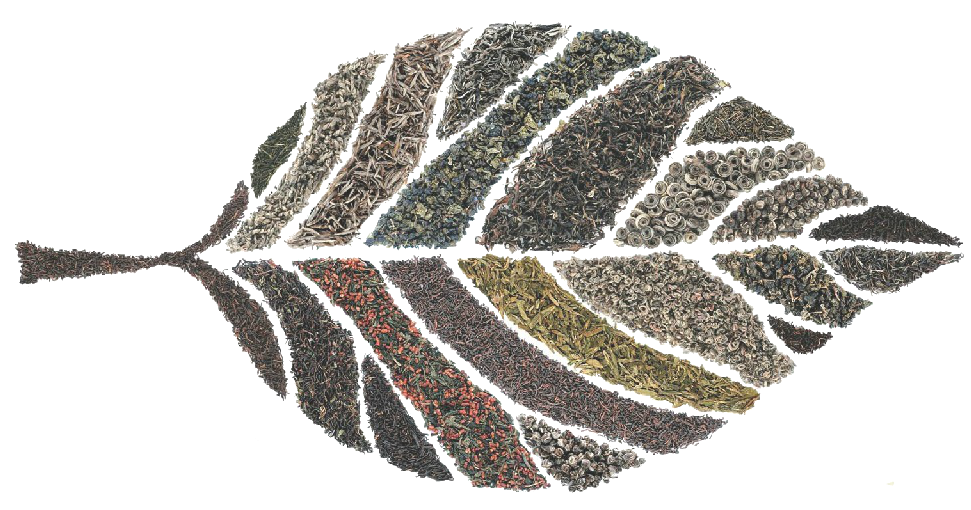

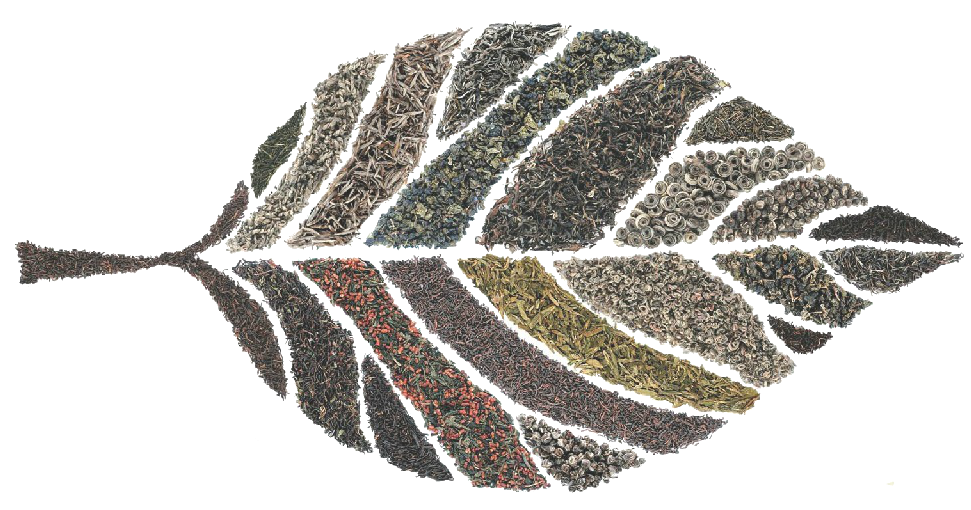

Чайный Лист |

Всё о чае. Введение Заварить чашку чая |

Возделывание чая в разных климатических зонахЧай — не только одно из величайших открытий, но и одно из удивительнейших творений рук человеческих. Встречающийся в диком виде лишь между 15 и 40 градусами северной широты в Индокитае, он в культуре вышел далеко за эти пределы. Его возделывают в тропических и влажных субтропических районах земного шара между 33 градусом южной широты и 47 градусом северной широты. Это кажется парадоксальным. Ведь до сих пор считалось, что если растению не хватает чего-то одного, то избыток остального пробел не ликвидирует. И то, что чай обрел свою вторую родину в нашей стране, зарубежные ученые объясняют порой не иначе, как еще одним «русским чудом». Сельскохозяйственные угодья Советского Союза превышают 600 миллионов гектаров. Однако из них 95 миллионов гектаров постоянно подвергаются водной или ветровой эрозии, 115 миллионов засолены, 15 миллионов — заболочены, 80 миллионов гектаров приходится на излишне кислые почвы. В целом же биоклиматический потенциал (обеспеченность полей теплом и влагой) усредненного гектара пашни СССР в полтора-два раза ниже, чем, скажем, в странах Западной Европы. В итоге почвы свыше половины наших угодий не соответствуют нормальному растениеводству. Действительно, не «чудо» ли это: первое чайное деревце, посаженное в благодатной Западной Европе, в Париже, в 1658 году, так и осталось экзотической досто- примечательностью ботанического сада, а в Советском Союзе изумрудные промышленные плантации чая, то взбираясь на возвышенности, то спускаясь в равнины, ровными рядами раскинулись на широкой полосе Кавказского перешейка от Черноморья до Каспия? Секрет столь теплого приема южной культуры в более холодном краю — в комплексном подходе советской сельскохозяйственной науки и практики к подъему уровня земледелия. Он предполагает скоординированное воздействие четырех важнейших компонентов: отменные сорта, полный набор машин, оптимальные дозы воды и удобрения. Конечно, сама по себе комплексность еще не гарантирует высокой урожайности, если бы во главу угла не был поставлен зональный принцип. Наш опыт убедительно свидетельствует, что все четыре «кита» сельского хозяйства — селекция, механизация, мелиорация и химизация — должны учитывать местные особенности климата, рельефа и почв. В дореволюционной России площадь чайных плантаций составляла лишь 900 гектаров. При средней урожайности 610 килограммов с гектара валовой сбор не превышал 550 тонн. Тогда еще никто серьезно не предполагал, что предгорья Черноморского побережья покроются зеленым ковром чайных плантаций. В 30-х годах известный чаевод доктор Г. Манн, прибыв в Зугдиди во главе группы английских ученых-консультантов, заявил о невозможности промышленного возделывания чая в Грузии. Но на забракованных им землях создан крупнейший Ингирский чайный совхоз — гордость советского чаеводства. Чайная культура, в прошлом сосредоточенная в Аджарии, прописалась во всей субтропической зоне республики. Именно в результате комплексных почвенных, климатических и геоботанических исследований были выявлены большие пло щади земель, пригодных для чайного дела. Создание колхозно-совхозного чайного хозяйства явилось подлинным экономическим и социальным переворотом. И не только для Западной Грузии. Чай стал национальным богатством всей республики, предметом ее гордости, забот и трев« г Еще недавно «чайным Донбассом» называли Гурию. А сегодня, когда в основном решены вопросы зональной и республиканской специализации возделывания, все Черноморское побережье Грузии стало одним из главных чаеводческих районов мира, чайной кладовой СССР, основной сырьевой базой чайной промышленности страны. Здесь выращивается до 95 процентов всего количества отечественного чая. Основным резервом расширения площадей чайных плантаций в республике служат земли древней Колхиды. Вся ее территория, занимающая около 220 тысяч гектаров, имеет форму треугольника, основание которого опирается на восточную часть побережья Черного моря, а высота (60 километров) достигает Самтредиа. Здесь-то и раскинулась Колхидская низменность. Несколько тысяч лет тому назад это был залив моря. Под действием многоводных горных рек, берущих начало в хребтах Главного Кавкасиони и в его разветвлениях — Лихских и Аджаро-Ахалцихских горах, а также дождей и других факторов почвы смывались со склонов и накапливались в низине. За счет щебня, булыжников и ила, принесенных реками, дно залива поднималось, отодвигая море. Этот процесс создания суши продолжается и поныне. Колхида — это драгоценная грузинская целина — занимает треть пространства здешних влажных субтропиков. Каждый гектар ее огромных речных наносов после осушения может заменить 40 гектаров богарной пашни. Колхида, где сконцентрирована пятая часть обрабатываемых земель Грузии,— поистине золотое дно, едва тронутый клад «зеленого золота». После осушения и окультуривания здесь могло бы дополнительно разместиться более 30 тысяч гектаров чайных плантаций. Однако по своим почвен-но-климатическим условиям Колхида — объект сложный. К нему малоприменимы традиционные методы освоения заболоченных земель. Колхидский филиал ВНИИЧ и СК разработал с этой целью специальную технологию. Она предполагает двухэтапную подготовку к освоению осушаемых пространств низменности. Первый этап предусматривает корчевку зарослей, а также рыхление (щелевание), затем — грубую планировку, первичную вспашку, дискование и плантаж. На втором этапе, в течение трех-четырех лет, устраивают «квали» — приподнятые выпуклые гряды. Эти широкие овально-профилированные полосы позволяют улучшить водно-воздушные и термические свойства местных почв, отличающихся тяжелым механическим составом, бесструктурностью, незначительной фильтрационной способностью и сильным поверхностным стоком. Одновременно ведется большая работа по расширению ареала возделывания чая в горных районах Грузии — Имеретии и Аджарии. Преодолев традиционный «экологический барьер», советская наука и практика поставила цель — довести площади чайных насаждений в Ленко-ранской зоне Азербайджана до 20 тысяч гектаров. Изыскиваются возможности для закладки новых плантаций в других районах Азербайджана — Массалинском и Астаринском. Продолжаются поиски средств повышения урожайности в зоне самого северного чаеводства в мире — в Сочинско-Адлерском районе. Обнадеживают непрекращающиеся опыты в Адыгейской автономной области Краснодарского края. Возможно, в будущем наше чаеводство выйдет за пределы кавказского (грузинско-азербайджанско-краснодарского) треугольника. Веру в это вселяют успехи, достигнутые по частичной акклиматизации чайного растения в умеренных широтах, где кусты уже растут и развиваются, образуют стебли и листья, цветут и плодоносят. Расширять географию чая необходимо еще и потому, что он стимулирует возделывание других культур. Список сопутствующих чайному кусту растений огромен. Прежде всего, это наиболее близкие ему померанцевые культуры — лимоны, апельсины, мандарины и грейпфрут. С ним хорошо уживаются японская хурма (каки) и такие важные субтропические культуры, как маслина (оливковое дерево), инжир (фиговое дерево), фейхоа, японская мушмула (локва), лавровишня, аннона, сладкая говения (сладконожник, или конфетное дерево), азимина, рожковое и горное дынное деревья. С чаем «рука об руку» идут орехоплодные: пекан, каштан и фундук (мелкий орех), эфирномасличные: розовая герань, лимонное сорго, вербена, французская лаванда, розмарин, шалфей, парфюмерная туя, тубероза и настоящий померанец (цитрус бигарадия). Среди спутников чая есть и технические растения: камфорный и благородный лавр, бамбуки, гуттаперчевое, тутовое, мыльное и бумажное деревья; дубильные растения: австралийские акации, эвкалипты, каштан, валоновый дуб; масличные: мелия (индийская сирень), тунговое, восковое, лаковое и сальное деревья; текстильные растения: драцена пуэрария, кендырь, новозеландский лен, юкка, агава, белое и зеленое рами (китайская крапива). Список этот можно дополнить ценными лесными породами. Чайным плантациям сопутствуют лиственные деревья; пробковый дуб, ложный камфорный лавр, горная австралийская акация, тюльпанное дерево; хвойные: вечнозеленая секвойя, японская криптомерия, виргинский можжевельник, речной, гималайский и атлантический кедры, канарская и болотная сосны, гигантская туя, псевдотсуга Дугласа, кипарисы — гималайский, португальский, болотный и Лавсона. В чайном хозяйстве культивируется масса огородных культур. Обычно их делят на группы. В первую из них, требующую сильного удобрения, входят: капуста, брюква, томаты, баклажаны, перец, огурцы, тыква, арбузы, дыня, салат, шпинатные растения, сельдерей, кабачки и свекловичник (мангольд). Вторая группа, менее требовательная к удобрению, представлена картофелем, петрушкой, морковью, пастернаком, редькой, редисом, свеклой и луками — репчатым и пореем. А разве не вдохновляет на продвижение чая в северные широты тот факт, что с ним в дружбе многие плодовые умеренного климата. Среди них: яблоня, груша, чернослив, черешня, вишня, садовая рябина, германская мушмула, унаби, смородина, крыжовник, малина, американские ежевика и клюква, земляника, клубника. |

| voice-converter@narod.ru |  |

2015 г. |