|

Чайный Лист |

Всё о чае. Введение Заварить чашку чая |

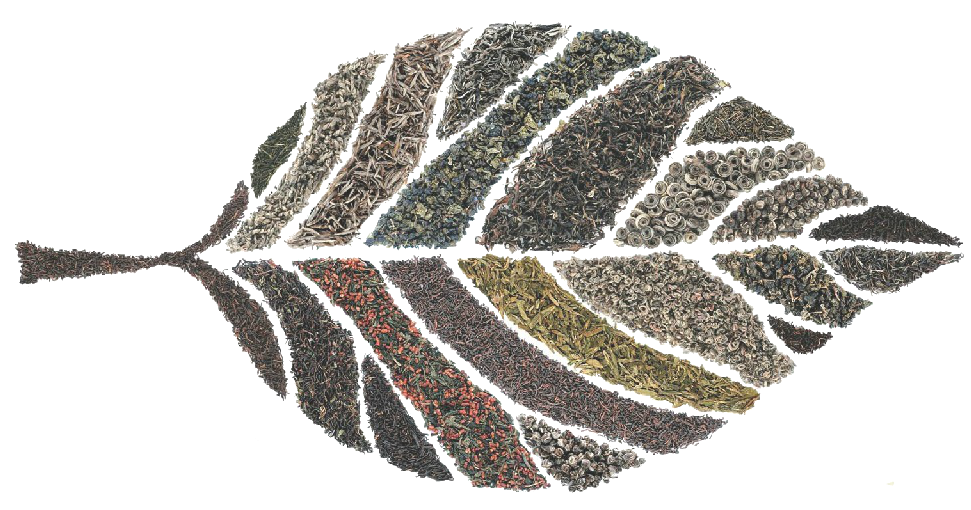

Какие вещества содержатся в чае«Земледелие,— писал К. А. Тимирязев,— стало тем, что оно есть, благодаря достижениям физиологии растений и агрохимии». Знакомство с анатомией чая помогло глубже проникнуть в его химическую природу. Созревший чайный лист весьма сложен по своему химическому составу. Биохимики, изучающие эту ведущую культуру нашего субтропического хозяйства, насчитывали в ней около 130 различных веществ. Но среди них есть «три кита», определяющие основные качества сырья,— кофеин, танин и эфирные масла. Собственно, от этих трех слагаемых и идут главные достоинства чайного напитка — бодрость, вкус и аромат. В 1827 году Д. Оудрим впервые обнаружил в чайном листе теин (триметидиоксипурин). Однако десять лет спустя химики установили, что по своему составу новое вещество идентично кофеину, открытому еще в 1820 году. Более того, выяснилось, что если в семенах кофе содержится не более 2,4 процента чистого кофеина, то в чайных листьях тот же компонент занимает 4—5 процентов сухой массы. В этом отношении с чаем может сравниться только бразильский кустарник гуарана, у которого содержание кофеина в плодах также доходит до пяти процентов. Все иные растения значительно уступают чаю. Что же касается камелии, то в ее листьях кофеина нет совсем. Так что с точки зрения биохимии чай можно рассматривать как «камелию с кофеином». Теин (кофеин) является производным ксанти-новых тел — продуктов распада нуклеиновых кислот. Он — главный из трех представленных в чайном листе алкалоидов — физиологически активных веществ растительного происхождения, низкая доза которых вызывает возбуждение нервной системы человека. Два других — близкий к нему теобромин, обнаруженный в 1871 году Цоллером и Либихом (позже его стали получать из какао), и теофиллин (диметилдиоксипурин), выявленный в 1888 году Коселом. Чай является основным источником кофеина, концентрирующимся в листьях (в семенах его нет), причем его среднее количество возрастает в наших условиях от июня к августу. Добывают кофеин в основном из волосков чайного листа, а практически из чайной пыли, остающейся после сортировки чая, из формовочных отходов и подре-зочного материала на плантациях. Пыль при этом смешивают с окисью магния и органическими растворителями извлекают чистый препарат кофеина (C8H10N4O2) — кристаллическое вещество без запаха и цвета, слабо-горьковатого вкуса. В одной чашке крепкого чайного напитка содержится примерно столько же кофеина, сколько его в таблетке против головной боли. Он положительно действует не только на нервы, но и на мышечную систему — снимает усталость и сонливость, повышает общую работоспособность, стимулирует сердечную деятельность. Придавая напитку лечебные свойства, кофеин (теин) одновременно оказывает влияние и на вкус чайного настоя. Но все-таки первую скрипку в симфонии вкуса играет танин. Этот термин ввел французский исследователь Сеген, обозначив им растительные экстракты, обладающие способностью дубить кожу. Поскольку поначалу для таких целей применялись настои дуба, от латинизированного слова тан (дуб) и образовано название вещества. Теотанин — белое вещество вяжущего вкуса, растворимое в воде и сообщающее напитку специфическую терпкость и крепость,— выделил голландский химик Деусс. Изучение дубильных веществ чая в коммерческих целях начал в 1833 году К. И. Мульдер. Установлено, что основными аккумуляторами танина служат двух-трехлетние побеги, а еще точнее — почка и первый лист, где его накапливается до 30 процентов. В огрубевшем листе запасы дубильных веществ резко снижаются. Чем выше сорт сырья, тем больше танина в готовой продукции — до 18 процентов. Окисленные во время ферментации лимонно-желтые танины придают настою характерную темно-золотую окраску, дополняют аромат. В грузинском чае накопление дубильных веществ происходит в трехлистных флешах с мая по август. На плантациях, расположенных выше над уровнем моря, этот процесс идет активнее, чем в низинах, а с продвижением растения на север — медленнее. Такой агротехнический прием, как подрезка кустов, способствует, а одностороннее внесение азотных удобрений, наоборот, снижает содержание танина. Более благотворны в этом отношении калийные дозы. Как же танин действует на человеческий организм? Он укрепляет стенки кровеносных сосудов, губителен для дизентерийных, паратифозных и других микробов. Благодаря его присутствию крепкий охлажденный чайный настой служит средством лечения ожогов. Наряду с лигнином, меланинами и гуминовыми кислотами танин — полимерное фенольное соединение. Вместе с полифенолами в растении присутствуют и разнообразные мономерные соединения фенола. Среди них — группа оксибензойных кислот (галловая, салициловая и протокатеховая), производные коричной кислоты и лактоны (кума-рины, теогалин, кофейная, хлорогеновая и кума-рилхинная кислоты). В создании вкуса байхового чая участвуют также красящие вещества — анто-цианы с их красно-фиолетовой палитрой. Вопрос образования, превращения и условий накопления фенольных соединений — центральный в биохимии и физиологии чая. Как установлено советскими учеными, основным компонентом сложного танинового комплекса являются катехины. Именно они определяют разницу между чаем и камелией. Эти бесцветные кристаллические вещества впервые выявлены в 30-х годах прошлого века Ф. Рунге из акации катеху. Хорошо растворимые в горячей воде, легко окисляющиеся, они теряют при этом горький вкус и приобретают красновато-коричневый оттенок. Их экстракт применяют не только для дубления кож, но и для крашения хлопчатобумажных тканей, ароматизации какао, кофе, чая, вина, пива и табака. Сегодня известны более чем двести видов растений — носителей катехина, выполняющего функции передатчиков водорода в процессе дыхания. Являясь составной частью дубильных веществ, катехины во многом превосходят те свойства, которыми славятся танины. Содержание катехинов во флешах снижается от юга к северу и увеличивается в течение сезона сбора, а также под влиянием минеральной подкормки. Магний, бор и цинк вызывают нарастание их запасов, а кобальт и молибден — снижение. Благотворно сказываются неглубокая подрезка и полив чайных плантаций. Особой концентрацией катехинов отличаются китайский сорт Кимынь и советский — Колхида, районированный с 1974 года. Как и танины, катехины обладают антимикробными свойствами. Отваром зеленого чая успешно излечивают больных дизентерией. Чайные катехины способны увеличить отложение витамина С, задержать его выведение из организма, предохранить от заболевания цингой. Производные катехи-на используются при изготовлении лекарственных препаратов, назначаемых при нарушении проницаемости капилляров, при лечении отеков сосудистого происхождения, нефритов, кровоточивости, мигрени и некоторых формах гипертонии. По иронии судьбы, третье важнейшее вещество чайного растения издавна подрывало здоровье людей. Рабочие, постоянно находившиеся в помещениях, где обрабатывался чайный лист, часто страдали от головокружений и головных болей. По этой причине уже в Древнем Китае предпочитали употреблять лишь тот чай, который был выдержан после сбора как минимум в течение года. Усыхая и старея, лист терял почти треть дурманящего эффекта. Правда, при этом замечалось ухудшение своеобразного аромата напитка. Но, как говорится, здоровье дороже. Источник этих недугов был раскрыт лишь в 1898 году, когда Ван Ромбург и Ломан нашли в чайном листе эфирное масло. В ходе последующих исследований, которые провели в 1933— 1938 годах японцы Такей и Сокато, обнаружено, что в состав сложных эфиров чая входит целая гамма кислот — уксусная, пропионовая, масляная, валериановая, капроновая, пальмитиновая, салициловая, а также спирты — гексиловый, бензоловый и фенилэтиловый. С 1940 года в СССР началось изучение химической природы эфиров грузинского чая. Теперь мы знаем, что наличие этих летучих веществ, столь вредных для здоровья при высоких концентрациях, и придает любимому напитку своеобразный запах. В чае, а именно все в тех же «белых ресничках», содержится в среднем 0,0075 процента ароматических веществ. Особенно богаты ими молодые нежные листья. На поздних же стадиях развития листа эфирные масла переходят в смолы. В полуфабрикатах чая пахучих масел почти втрое больше, чем в растениях на корню. Содержание их растет при завяливании, в результате окислительных процессов, и достигает четырехкратного увеличения при ферментации, то есть можно считать доказанным, что эфирное масло в основном образуется при переработке чайного листа. Но этим наши познания ограничиваются. Многое еще остается за семью печатями, под покровом загадочных волосков — первоначальных генераторов неповторимого аромата. Пока еще точно не установлена вся группа экстрактивных веществ, составляющих чайный букет. В составе эфирного масла ученые-химики выявили около пятисот всевозможных компонентов, но идентифицировать удалось лишь немногим более сотни. Нет еще и единой стройной теории, объясняющей все типы реакций, создающих чарующую композицию запаха. продолжение экскурса в биохимию До второй половины прошлого века ученые считали, что для нормального развития организма необходимы четыре типа «строительных материалов»: белки, жиры, углеводы и минеральные вещества. Первым усомнился в этом в 1897 году голландский врач X. Эйкман, работавший на Яве. В странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии население часто страдало болезнью бери-бери — алиментарным полиневритом. Она поражала периферические нервы конечностей, вызывала расстройства сердечно-сосудистой системы. Нервные нарушения (полиневриты) нередко оканчивались параличами. Люди не могли ступать на пятку и из-за слабости конечностей («бери» в переводе с сингальского как раз и означает «слабость») переходили на костыли. У больных снижался аппетит, наблюдалось резкое истощение, отеки. Поскольку местные жители питались в основном обрушенным, то есть лишенным оболочки, рисом, Эйкман провел эксперимент: кормил этим рисом кур, вызывал у них бери-бери, а потом резко менял рацион — переводил птиц на откорм рисовыми отрубями. Недуг как рукой снимало. Стало ясно, что корень зла — в одностороннем питании полированным зерном. Отрубями заинтересовался польский биохимик К. Функ. Работая в Листеровском институте в Лондоне, он в 1912 году выделил из шелухи риса активные вещества, содержащие амины, и назвал их витаминами (аминами жизни). Лишь позже стало известно, что витамины повышают сопротивляемость болезням, так как способствуют активизации процессов жизнедеятельности организма. Вещество, открытое Эйкманом, оказалось тиамином (витамином В]). Еще большую известность получила аскорбиновая кислота (витамин С), отсутствие которой в организме вызывает цингу. До 20-х годов ее находили только в плодах лимона и апельсина, в листьях капусты и шпината. Лишь позже узнали, что ею богат и чай, особенно нежные части флеша — почки, первый и второй листочек. По данным советских ученых, в черном байховом чае содержание противоцинготного витамина С составляет 18,06 миллиграммов на 100 граммов вещества, а в зеленом байховом — 36,3, то есть вдвое больше. Вообще же в чайном листе, в верхушечных частях молодых побегов, его в три-четыре раза больше, чем в соке лимона или апельсина. По этому показателю он уступает только шиповнику. Правда, при хранении готовой продукции запасы аскорбиновой кислоты уменьшаются. Сухой чай содержит и другие необходимые человеку витамины, частью переходящие в настой. Из группы В наиболее хорошо изучен В1— тот самый тиамин, или аневрин, нехватка которого вызывает авитаминоз, быструю умственную и физическую утомляемость и ухудшение аппетита, а также В2 (рибофлавин). Остальные витамины этой группы еще не изучены. Особняком в ряду водорастворимых витаминов чая стоит пантотено-вая кислота, предотвращающая задержку роста, поражение кожи и нарушение деятельности нервной системы. Но особо следует сказать о цитрине, или фла-вине,— витамине Р, впервые выделенном в 1936 году. Его очень мало в продуктах животного происхождения, сравнительно немного и в овощах. А между тем его по праву назвали витамином проницаемости: он способствует сохранению эластичности кровеносных капилляров. Так вот, чайные катехины имеют сильно выраженные Р-вита-минные свойства. Они не только способствуют усвоению витамина С (как и дубильные вещества), но и, укрепляя стенки сосудов, уменьшают вероятность кровоизлияния. При переработке чайного листа катехины подвергаются окислению, поэтому содержание витамина Р в черном байховом чае в семь раз ниже,

чем в зеленом листе. В настоящее время этот витамин (современное название — биофлаво-ноиды) получают из несортового чайного листа. Им успешно пользуются при лечении воспаления капилляров, капилляротоксикоза, гематура, воспаления почек, цинги, кори, коклюша, колита, острого ревматизма, полиомиелита, вирусного гриппа, повреждений рентгеновскими лучами. Есть в чае и витамин РР (никотиновая кислота), недостаток которой вызывает заболевание пеллагрой, поражающей кожу и вызывающей психические и иные расстройства. Из жирорастворимых витаминов в чае представлены А, К и Е. Отсутствие в организме витаминов группы А (ретинолы) задерживает рост и ухудшает зрение. В самих растениях они не встречаются, зато животные способны синтезировать их из каротина. Есть этот витамин и в готовой продукции чая. Там же советские ученые впервые обнаружили и присутствие витамина К, (филлохинона), повышающего способность крови к свертыванию. Наконец, отметим содержание в чае противостерильного витамина Е (токоферола), недостаток которого нередко приводит к мышечной дистрофии, нарушениям половой функции, бесплодию. Итак, мы рассмотрели фенольные соединения, алкалоиды, эфирные масла и витамины чая. Но, помимо этих главных составляющих чайного напитка, в его химическую композицию входит еще большое число других. Крупнейший советский гигиенист Г. В. Хлопин в свое время дал следующую характеристику состава чая (в процентах): вода — 8,46, азотистые вещества — 24,13, теин — 2,79, эфирные экстракты (жир) — 8,24, дубильные вещества — 12,35, безазотистые вещества — 30,28, клетчатка — 10,61, зола: растворенная в воде — 2,97, нерастворенная в воде — 2,96, водная вытяжка — 38,76. Среди веществ, участвующих в формировании качества чайного сырья и готовой продукции, заметное место занимают углеводы — растворимые сахара, крахмал, целлюлоза и пектиновые вещества. Доказано, что, например, адлерский чайный лист (Краснодарский край) более богат сахаром, чем чаквинский (Грузинская ССР). Главное в сахаре — сахароза, содержащая глюкозу и фруктозу и накапливающаяся с возрастом. Та же тенденция и в образовании крахмала: его много в грубом листе, а еще больше — в стебле, и совсем мало в почке и первом листе. Клейкость завяленному листу, а также аромат зрелого яблока, свойственный ферментированному листу, обеспечивают пектиновые вещества, придающие твердость или мягкость клеткам растения. О некоторых из органических кислот мы уже говорили: об ароматических — в фенольных соединениях и о летучих — в эфирных маслах. Остается назвать нелетучие: яблочную, щавелевую, лимонную, янтарную, винную и так называемые кетокислоты. В синтезе алкалоидов участвуют азотсодержащие органические соединения — амины. Они влияют на аромат чая, являясь главными из более чем тридцати веществ, входящих в состав эфирного масла. И все же главенствующее место среди азотистых веществ занимают белки. Их в растении меньше, чем углеводов, но роль их огромна: они составляют основу цитоплазмы и всех ферментов. Белковые вещества — сложные высокомолекулярные соединения, образующие под влиянием гидролиза аминокислоты. Наиболее богаты белком нежные листья майского сбора. При завяливании чайного листа количество аминокислот увеличивается, а при термической обработке — уменьшается. Они также участвуют в образовании аромата. Кроме них, в чае образуются амиды — производные кислородсодержащих кислот. Основной из амидов — теанин. До недавнего времени считалось, что хлорофилл — наиболее важный из пигментов, принимающий непосредственное участие в фотосинтезе,— придает настою зеленоватый цвет и горький вкус, и по этой причине его сколько-нибудь заметное присутствие в чайной чашке считалось отрицательным показателем. Но такое представление несколько пошатнулось после того, как исследователи Шри-Ланки установили роль пигментов, в частности каротина, в создании благородного чайного аромата. Стабилизаторами же этого аромата служат смолистые вещества, близкие по своим химическим свойствам к воскам, эфирным маслам и особым углеводородам — терпенам. В чайном листе таких смол содержится до трех процентов. Совместно с экстрактивным жиром они не только фиксируют летучие вещества, но и сами создают аромат. В 1814 году известный русский ученый К. С. Кирхгоф заметил в проросших зернах вещество, вызывающее осахаривание крахмала. Так были открыты ферменты — биологические катализаторы. В жизнедеятельности любого растения окислительно-восстановительные процессы имеют решающее значение. Что касается производства чая, то оно, по сути, все основано на этих ферментационных реакциях. |

| voice-converter@narod.ru |  |

2015 г. |